导读:2016年中国体外诊断行业技术水平及技术特点分析。当前,国内体外诊断技术水平与国际相比还存在较大差距。一方面,由于对新技术、新产品研发投入不足,生化、免疫、微生物学等领域的体外诊断产品自主创新少,或者由于国内缺乏研发经验积累,即使研发出新产品也存在着稳定性差、可靠性不高的情况。

参考《2017-2022年中国体外诊断市场发展现状及十三五投资策略研究报告》

当前,国内体外诊断技术水平与国际相比还存在较大差距。一方面,由于对新技术、新产品研发投入不足,生化、免疫、微生物学等领域的体外诊断产品自主创新少,或者由于国内缺乏研发经验积累,即使研发出新产品也存在着稳定性差、可靠性不高的情况。另外,自动化仪器一直是国内体外诊断行业的短板,与发达国家相比,本土诊断仪器制造厂家在大型医疗仪器、检验前自动化处理系统等产品上的自主研发及创新经验尚待提高。国内体外诊断产品的整体应用研发能力还处于相对中等偏下水平,多数高端产品市场均被国外企业占据。

①自动化、床边化和分子化的发展趋势

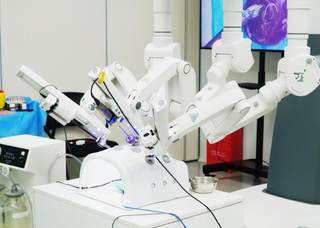

从体外诊断技术的发展趋势来看,重点方向是检测系统化、自动化、快速化、信息化,开发高度集成、自动化的体外诊断仪器制造技术以及简单、精确又便于普及的快速诊断技术已成为全球体外诊断产业的研发主题。近年来全球生命科学的飞速进步正成为行业技术发展创新的强劲推动力,如基因扩增技术、测序技术等均已应用于体外诊断产品的最新开发中。随着分子生物学、材料科学、信息科学和计算机技术的新成果和新技术的应用,同时与其他学科的不断融合和创新,临床实验室自动化、床边检测以及分子诊断技术得以不断发展,使体外诊断能更好地在疾病发生的相对危险性评价、疾病的诊断、病情监测、疗效判断和预后评价中为病人服务。特异、敏感和快速的疾病体外检测和诊断方法是预防和治疗疾病的重要手段和前提,一些新的检测技术和平台正逐渐应用于疾病的检测和诊断,引起了越来越多的关注。

②新技术与新材料的发展和应用

新技术和新材料的发展及应用是推动疾病检测方法发展的动力,也是新一代疾病检测方法发展的方向。新技术应用的结果就是进一步改善了检测方法的敏感性和特异性,使体外诊断仪器进一步小型化、自动化。随着纳米技术和材料的兴起与蓬勃发展,依赖纳米材料和技术的新疾病诊断方法的研究正在成为疾病检测和诊断的热点,基于纳米材料和技术的新疾病诊断方法可能成为新一代疾病体外检测和诊断方法而受到世界各国的广泛重视。其他像芯片技术、微流控技术和生物传感器等也开始应用于疾病的体外诊断,这些新技术相互结合为新的疾病检测方法研发提供了更多的选择。此外,这些新技术的相互结合、整合,也是今后疾病检测方法发展的趋势和方向。

③免疫诊断技术的发展趋势

免疫检验中的放射免疫、酶联免疫、胶体金标记、时间分辨荧光、化学发光等检测方法的发展,促进了免疫诊断的自动化及便捷化,新技术的建立与应用使检测方法的灵敏度不断提高,特异性越来越好,检测结果更加准确可靠。

未来各类的自动化仪器在临床实验室的应用将极大地提高临床检验的水平;模块、组合式检验设备将极大提高工作效率;而应用荧光偏振技术及磁微粒化学发光技术的各类仪器,将使免疫诊断进入新高度。

④微生物检测技术的发展趋势

由于培养方法成本低廉,培养基成为了常规检测中广泛使用的基本工具,是非常重要且广泛使用的微生物检测产品。而且,为适应不断提高的检测要求,全球微生物检测行业已逐渐发展出各类新型培养基。新型的培养基在传统培养基基础上,加入了特异性的酶反应底物、荧光反应底物、生化反应底物等,使目标微生物的选择、分离、鉴定能够一次性完成,如显色培养基,与传统培养基相比,显色培养基克服了传统培养基在细菌分离、鉴别、计数等过程中操作复杂、周期长的缺点。显色培养基主要有念珠菌、沙门氏、金黄色葡萄球菌、弧菌、尿道菌等各类显色培养基。

药敏检测作为微生物检测不可或缺的一个环节,其检测试剂和系统也都有了多方面发展与提升,药敏试剂能够检测的病菌种类更多,还出现了更加快速的直接药敏试剂。并且药敏试剂也已与仪器相结合,全自动药敏仪使检测更加准确便捷,自动化检测成为该领域未来发展的又一重要方向。

另外,快速微生物检测技术的发展及自动化仪器的应用明显加快了微生物检测的速度,由于DNA探针、PCR等分子生物学技术不断应用于开发诊断试剂,除了增加试剂的敏感度及特异性外,也使得过去不可能或旷日费时的传染病诊断成为可能或快速的诊断。此外,与自动化分析仪器或电子技术的结合,不仅使这些精确的诊断由研究阶段进入了临床应用阶段,而且缩短了医疗与诊断之间的距离。

资料来源:公开资料,中国报告网整理,转载请注明出处(YS)。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。