参考中国报告网发布《中国预应力钢筒混凝土管行业调查及未来五年投资战略分析报告》

(1)预应力及预应力结构

在荷载作用下,当普通钢筋混凝土构件中受拉钢筋应力为20-30Mpa时,其相应的拉应变为(1.0-1.5)×10-4,这大致相当于混凝土的极限抗拉应变,此时受拉混凝土可能产生裂缝。因此,为限制截面裂缝宽度、减少构件挠度,往往需要对钢筋混凝土的构件施加预应力。在结构承受外荷载之前,预先对其在外荷载作用下的受拉区域施加反向压应力,以提高或改善结构使用性能的这种结构型式称之为预应力结构2。

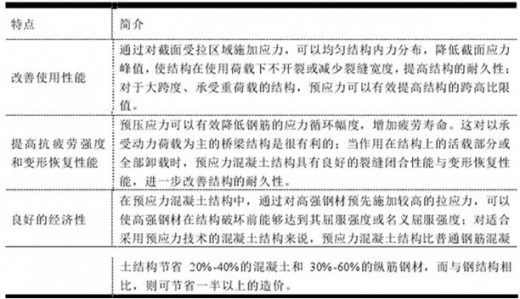

与非预应力结构相比,预应力结构主要具有以下特点:

由于预应力结构在大跨度、承受重荷载土木建筑工程中具备的以上优势,其已经成为国内外大型桥梁,以及以机场、会展中心、文体中心等为代表的其他大跨度土木建筑中的核心结构。

(2)预应力技术发展简况

1866年,美国工程师杰克逊(P.H.Jackson)首次将预应力技术用于混凝土结构,但受当时预应力材料所限,使用的低强度钢筋因钢筋松驰与混凝土收缩徐变使混凝土结构未能保持有效的预应力。

1928年,法国工程师弗来西奈(E.Freyssinet)研制成功预应力混凝土,并提出必须采用高强钢筋和高强混凝土。第二次世界大战后,预应力混凝土得到了蓬勃发展。

1950年成立的国际后张拉预应力混凝土协会(FIP)更是促进了世界各国预应力技术的进步。

70年代后预应力技术从理论、材料、工艺到土建工程的各种应用,都取得了极其巨大的发展与成就。

我国预应力混凝土的起步比欧洲大约晚10年,但由于大规模建设的需要,不仅发展快,而且应用数量极为庞大。预应力钢筋混凝土的应用不仅为我国基本建设作出了巨大贡献,又为国家节约了大量钢、木材料。特别是近年来,我国预应力混凝土桥梁发展极快,无论在桥型、跨度以及施工方法与技术方面都有突破性进展,不少预应力混凝土桥梁的修建技术已达到国际先进水平。

从五十年代初至七十年代末,我国房屋结构中开始应用了预制预应力混凝土构件技术,如屋面梁、屋架、吊车梁、大型屋面板、空心楼板等,其中预应力空心板年产量达一千万立方米以上。这一时期的预应力技术特点是采用中、低强预应力钢材,采用中国特色的预应力混凝土张拉锚固工艺技术。从八十年代初至九十年代末,房屋建筑中预应力混凝土技术得到巨大发展,其显著特点是采用高强预应力混凝土钢材及相应工艺技术,对整体结构施加预应力,技术水平接近发达国家先进水平,其中有代表性的工程有63层预应力混凝土楼面的广东国际大厦,214米高的青岛中银大厦,单体预应力混凝土面积最大的首都国际机场新航站楼等。

桥梁方面,1955年,铁路部门研制成功我国第一片跨度12米的预应力混凝土铁路桥梁,1956年建成28孔24米跨的新沂河大桥,从而开始了预应力混凝土技术在我国铁路上应用的篇章。多年来,铁路桥梁预应力混凝土技术不断扩大,技术水平不断提高,制造架设跨度32米以下桥梁三万多孔,桥梁跨度不断突破,大跨径桥梁不断涌现,其中有代表性的工程有主跨为168米的攀枝花金沙江铁路连续钢构桥,顶推法施工的跨度80米连续箱梁桥杭州钱塘江二桥等。此外,在南昆铁路线上新建了一大批各种类型的铁路桥梁,表明我国的铁路桥预应力混凝土技术已达到世界先进水平。

1957年,公路部门在北京周口店建造第一座预应力混凝土公路试验桥。随着公路交通事业的发展,我国建造了大量预应力混凝土桥,尤以大跨径桥梁居多数。如我国已建成主跨400米以上斜拉桥59座(苏通大桥、天兴洲大桥等),代表我国斜拉桥技术已进入世界领先水平;连续钢构桥继黄石大桥250米主跨后,虎门大桥达270米,主跨为当时世界之冠,又建设了主跨168米的攀枝花金沙江桥和钱塘江二桥等铁路桥。

在特种工程方面,预应力混凝土技术也得到广泛应用,其中主要有水利工程中的边坡加固,建筑物基坑开挖的支护等所采用的土层、岩层预应力锚杆技术,代表工程为云南漫湾水电站左岸岩质高边坡加固和北京京城大厦深基坑支护;有竖向超长预应力混凝土技术的应用,代表性工程有中央电视台、天津、南京、上海等电视塔的预应力混凝土技术;有环形预应力混凝土技术的应用,代表性工程有阿尔及利亚球形水塔,秦山、大亚湾核电站安全壳,柴里煤矿煤仓,各种圆形及蛋形污水处理池,各种输排水管道等。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。