一、 政策环境(P)

建筑遮阳行业能够改善室内热环境、光环境,有效减少负荷,促进节能,建筑遮阳技术已经成为当代建筑环境设计不可忽视的一部分。为了促进建筑遮阳行业的健康发展,我国相继发布了一系列相关的利好政策。

| 政策 |

时间 |

要点 |

| 《民用建筑节能条例》 |

2008年8月 |

实施现有建筑节能改造,应当符合民用建筑节能强制性标准,优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施。 |

| 《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》 |

2016年3月 |

重点研究建筑工业化、装配式住宅、超低能耗建筑等先进建筑节能技术。研发高防火性墙体保温材料、节能型材、热反射镀膜玻璃、低辐射(Low-E)玻璃、建筑遮阳等被动式节能技术与产品。 |

| 《“十三五”节能环保产业发展规划》 |

2016年12月 |

鼓励开发保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗、遮阳系统等。开发推广结构与保温装饰一体化外墙板,引导高性能混凝土、高强钢等建材的应用。 |

| 《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》 |

2017年2月 |

到2020年,完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上,公共建筑节能改造1亿平方米,全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。城镇可再生能源代替民用建筑常规能源消耗比重超过6%。经济发达地区及重点发展区域农村建筑节能取得突破,采用节能措施比例超过10%。 |

| 《建筑业发展“十三五”规划》 |

2017年4月 |

到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%,装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。 |

| 《工业建筑节能设计统一标准》 |

2017年5月 |

夏热冬暖、夏热冬冷、温和地区的工业建筑直采取遮阳措施。建筑物外遮阳装置应兼顾通风及冬季日照。 |

| 《中华人民共和国节约能源法(2018年修正)》 |

2018年10月 |

国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。 |

| 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 |

2019年10月 |

鼓励“节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广”。 |

| 《绿色建筑创建行动方案》 |

2020年7月 |

到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,既有建筑能效水平不断提高,住宅健康性能不断完善,装配化建造方式占比稳步提升,绿色建材应用进一步扩大,绿色住宅使用者监督全面推广,人民群众积极参与绿色建筑创建活动,形成崇尚绿色生活的社会氛围。 |

二、 经济环境(E)

(1)2020年我国GDP同比增长2.3%,首超100万亿元,经济发展迅速,为行业的发展提供了前提条件;

(2)目前,我国劳动力成本有加速上升的趋势。在这种情况下,会提高建筑遮阳行业的整体成本,对行业的盈利带来不利影响;

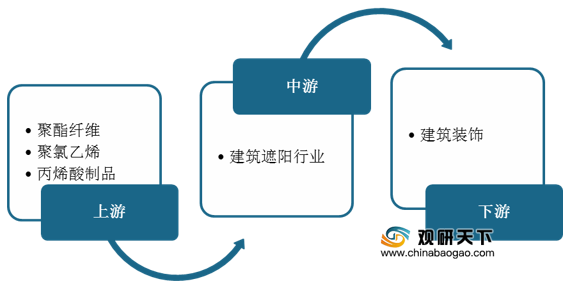

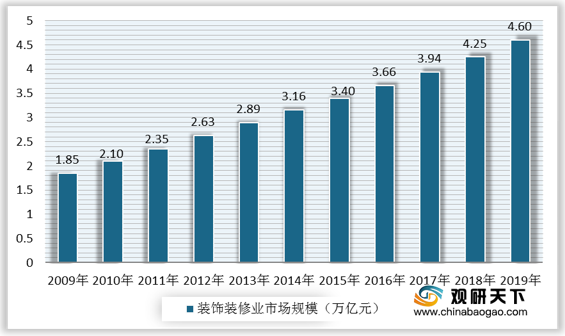

(3)建筑装饰行业作为建筑遮阳行业的下游,近年来规模持续扩大,处于不断发展之中,有效地带动了建筑遮阳行业的发展。

据统计,2009-2019年我国建筑装饰行业市场规模不断扩大,2019年我国建筑装修行业市场规模达到4.6万亿元,预计未来还将持续扩大。我国建筑装饰行业的蓬勃发展扩大了对建筑遮阳行业的需求,有利于我国建筑遮阳行业的发展。

在多种经济因素的影响下,我国建筑遮阳行业不断发展。据统计,2016-2019年我国建筑遮阳行业总销售额呈现出稳定增长的趋势,2019年我国建筑遮阳行业总销售额达6312.3亿元。预计未来我国建筑遮阳行业总销售额将持续增长,2020年将达到6373亿元。

三、 社会环境(S)

(1) 随着社会的发展,人们对居住环境、人文要求的进一步提高,建筑节能概念也在不断深入,同时遮阳系列标准逐步出台,推动了建筑遮阳行业的发展。

(2) 现代社会人们的消费水平逐渐提高,消费者对遮阳产品的选择偏好已逐步从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品,对品牌的认知度、产品的附加值要求也逐渐提高,建筑遮阳行业将迎来快速发展。

(3) 节能减排、保护环境是目前社会发展的需求,全球的建筑中大部分为高能耗建筑,建筑遮阳能减少建筑能耗、提高建筑能源利用效率,应大力支持。

四、技术环境(T)

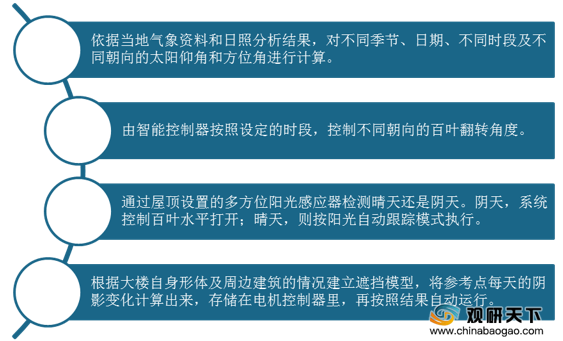

技术的提升能够促进行业的进步。目前我国建筑遮阳行业大力发展和完善智能遮阳技术,我国建筑遮阳行业也将朝着更加节能、系统、创新的方向发展。

相关行业分析报告参考《2021年中国建筑遮阳市场分析报告-行业供需现状与发展商机研究》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。