旅游演艺是以旅游人群为主体观众,依托传统景区、主题园区或旅游品牌城市,综合运用歌舞、戏剧、杂技和曲艺等艺术表现形式,配合旅游市场打造的、以表现地域文化或民俗风情为主要内容的演艺产品(作品),其本身就是旅游产品的一种。

研究中国旅游演艺产品的开发策略是旅游产业发展的必然要求,也是目前旅游演艺产品迅猛发展的现实使然,有其客观必然性。旅游产业转型升级需要旅游演艺产品助力。近年来,我国旅游产业在人民群众生活水平快速提升的过程中持续发展,旅游人数不断攀升。2015年国内旅游人数达到40亿人次,比上年增长10.5%,增长速度略低于上年同期的10.7%;国内旅游收入34195亿元,增长13.1%,增长速度低于上年同期的15.4%。这巨大的旅游人数背后是旅游演艺赖以继续发展的广阔市场空间,但随着旅游人群文化需求的不断提升,旅游体验逐渐向人文旅游、文化旅游转型,大量观光型的团队游客转化为需要有深度文化体验和休闲度假感受的“散客”,这对新时期的旅游演艺产业提出了新的要求。一方面传统旅游景区需要进一步丰富产品类型,延伸产业链条,增加鲜活生动的旅游体验。这一点在历史文化厚重的地区尤为突出,如何将存在于传说与书本上的故事活化和产品化是当前众多传统强势景区的全新课题。另一方面以万达城为代表的众多大型文旅综合体与各类主题公园在资本的热捧下不断涌现,娱乐演艺产品成为这些园区、景区的标配。因此,与这些实际的旅游需求相适应,旅游演艺产业整体上呈现出蓬勃发展的态势。但是,旅游演艺产业市场火热的现象背后也亟需理性思考。一方面诸多投资愈亿的大型旅游演艺产品不断涌现,2016年最新上演的《又见敦煌》号称投资7.5亿,万达集团在武汉著名的驻场演出《汉秀》投资逾20亿等现象令人瞩目,以宋城集团《宋城千古情》系列为代表的产品在资本市场上取得了令世人瞩目的成绩;另一方面众多旅游演艺产品相继倒闭或经营惨淡,文旅行业投资人面对旅游演艺普遍迷茫,需要对其产业和产品进行全面梳理,理性分析。

对我国旅游演艺产品的开发策略进行研究,需要纵观我国旅游演艺产业从无到有的发展历程。中国旅游演艺产品的雏形可以追溯到20世纪80年代,代表作为西安的《仿唐乐舞》等,这一阶段的旅游演艺多以政府行为为主,承担政府接待任务,并没有开始商业市场化运作,数量较少。而且演出水平普遍偏低,甚至总体上没有摆脱伴宴演出基本类型。

20世纪90年代中国旅游演艺逐渐向市场运作转型。依托于各类主题公园,旅游演艺成为主题乐园中的重要辅助产品,典型的代表作有深圳世界之窗1995年《欧洲之夜》和杭州宋城集团1997年的《宋城千古情》等,这一阶段我国旅游演艺的数量明显增长。

21世纪初张艺谋和梅帅元领衔的山水实景演出掀起旅游演艺热潮,以2004年《印象刘三姐》为开端,一批建造于著名景区山水之间的大型舞台演艺横空出世,并逐步延伸出印象系列、山水系列和又见系列等数十部作品,整个行业的产业化运作也逐步成型。

最近几年,中国旅游演艺产业的发展呈现出爆发态势,这一阶段的旅游演艺项目高度重视体验,充分利用VR、全息影像等技术,无论是产品样态还是产品形式均呈现出百花齐放的状态。同时,在这一阶段社会资本也密集进入旅游演艺项目,进一步助推了旅游演艺的爆发式增长。二、当前中国旅游演艺产品开发现状

随着中国旅游产业的快速发展,旅游演艺产品也在实践中不断开发,不论是旅游演艺产品总量还是旅游演艺产业的内容与形式均值得关注与思考。(一)产业总体增长,产品形态逐步成熟,旅游演艺产业链条逐步构建

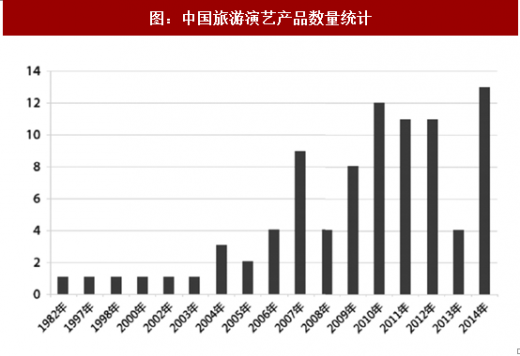

第一,产品数量不断增长,投资总量不断增加,新产品新作品层出不穷,相关收入也呈增长态势。在旅游演艺产品数量方面(如图1数据所示)自2004年起爆发增长,后10年新增的旅游演艺是前10年的13倍。

同样,在旅游演艺收入方面,数据显示2015年全国旅游演出实收票房35.7亿元,同比增长31.7%。旅游演出票房收入除2013年有所下降之外,自2011年起一直稳步提升。

第二,产品形态逐步成熟。随着旅游人口数量的不断增加,我国旅游产业在近年来发展态势良好。作为旅游产业中的重要产品内容,旅游演艺产品整体上受到业界和游客的认同,游客在旅游过程中观看演出的习惯正在形成。数据显示2015年全国旅游演出观众4713万人次,同比增长31.2%。旅游演出观众以旅游人群为主,团客占八成左右,旅游演艺产品对旅游产业的重要性日益凸显。大量集文化、体验、形式于一身的好作品,如陕西临潼的《长恨歌》、福建武夷山《印象大红袍》和湖南张家界《新刘海砍樵》等取得了良好的经济效益,成为旅游市场的增长点。

参考观研天下发布《2018-2023年中国旅游演艺产业市场现状规划调查与投资商机分析预测报告》

第三,产业业态逐步构建。旅游演艺产品不能单打独斗,近年来旅游演艺产品开发在实践中逐步打破了大型旅游演艺单体盈利、单体产品卖票房的运营困境,构建出相对完整的产业业态,形成了良好的景区和演艺的良好互动,打造出了有效的产业链格局,大大增强了旅游演艺产品的盈利能力和市场空间,增强了市场竞争优势。如杭州宋城集团打造的《宋城千古情》系列演出,探索出了演艺+景区的良好模式,华侨城集团的欢乐谷系列景区也是将游乐与演艺娱乐相结合,构建了成功的产业业态模式。

(二)技术与内容并重,形态多元多样

旅游演艺产品的开发需与旅游人群的审美需求相匹配,在旅游需求升级多样的背景下,近年来中国的旅游演艺产品也逐渐脱离了大歌舞、大场面、大景观的春晚模式,越来越呈现出多样化的特征,目前新型的旅游演艺产品主要有以下几种类型。第一,封闭空间内的沉浸式、体验式旅游演艺产品。这种形式的旅游演艺产品以《又见平遥》为代表,整个演出由数个大型封闭式表演区构成,打破了原来剧院式的观演模式,观众不再坐着看戏,而是在不同的场景中行走,边走边看,演员也打破了原来的固定舞台空间,就在观众身边表演,称为“沉浸式”演出。2015年上演的《又见五台山》、2017年上演的《又见敦煌》和《法门寺传奇》等创新型演艺产品均具有这些特色。武汉即将推出的“知音号”旅游驻场演出更是把舞台整个植入在一艘长江游轮上,也是在行进中完成一部民国题材的戏剧沉浸式的演出,让观众身临其境,现场感十足。

第二,行进式山水旅游演艺产品。该类旅游演艺产品彻底颠覆原有实景演出的舞台概念,主要以《寻梦龙虎山》为代表,观众坐在船上一路行进,驶过龙虎山经典的旅游景观路线,两侧山景利用大型灯光投影营造天地一体的巨型舞台,演员在山水之间舞蹈,时空变换制造的奇幻体验让观众仿佛置身梦中。

第三,科技为支撑的旅游演艺影像秀。鉴于旅游主场演出在一次性投资建设完成后,其主要成本就是演员的劳务支出,因此为了破解这一营收压力,该类旅游演艺产品主体使用影像全息投影、增强现实等影像科技手段,配合激光水幕等舞台技术,演员数量少,以科技影像秀为主要特色。2016年底刚刚上演的《1212》西安事变大型实景影画和浙江横店的新圆明园《梦幻圆明》等大型驻场秀,都是这一类产品的代表,茅台集团即将在茅台镇推出的情景体验式演出《天酿》更是一个演员都不用,全部采用AR等增强现实技术和影像互动技术完成演出。(三)文化IP概念核心作用突显,文化内涵深化

旅游产业向文化旅游和体验式旅游转型已经成为不争的事实,作为旅游体验重要载体的旅游演艺,更需要以文化为灵魂、以人文体验为根本。中国历史悠久、地域辽阔,区域文化和民俗风情差异显著,在旅游演艺产品的市场实践中,涌现出一大批以所在地文化IP为核心,文化内涵与文化体验独特且深入的旅游演艺产品,它们往往获得了良好的市场表现。恰恰相反,那些没有深挖所在地文化IP资源,文化内涵不深的旅游演艺产品往往让观众失望,市场表现不佳。万达集团的《汉秀》就是其中典型的代表之一。《汉秀》位于武汉汉街,以“汉文化”为名,投资逾20亿元人民币,但外国制作团队对中国文化生疏,作品对中国文化艺术样式和审美习惯存在隔膜,文化内涵的薄弱大大影响了耗费巨资打造的舞台科技特效,2014年隆重推出之后市场反应平平,业界口碑也不尽如人意,大投资并未带来优秀的旅游演艺产品。同样是万达集团在海南三亚出品的驻场演出《海棠秀》亦是借鉴拉斯维加斯赌场演出的“洋模式”,追求技术特效,没有做好对本土文化的对接,最终导致在运营两年后关停,究其原因,文化立意和作品内涵上的虚无化不可忽略。而在此后,也许对这一局面有所反思,万达集团在西双版纳的主题乐园中推出的舞台剧《傣秀》、在合肥万达城推出的大型实景秀《淝水之战》,均是立足于对本土特色文化的开发与创意基础之上,让世人看到了资本对本土文化和中国游客娱乐取向的尊重。

(四)产业发展喜忧参半,误区丛生,市场分化显著

中国旅游演艺产业总体处于成长阶段,但有诸多问题值得反思。第一,产业缺乏较为统一的评价标准,产品开发误区丛生。主要表现在对大投入、大产品的迷信,动辄投资数亿元,成本回收困难,这直接造成了部分旅游演艺产品速生速亡的状况,很大一部分老产品盈利困难,内容同质化严重的问题在旅游演艺行业非常显著,资本进入也愈发谨慎。第二,市场分化明显,旅游演艺巨头垄断初现。数据显示,2015年票房排名前40位的旅游演出收入达到30.35亿元,占总票房的85%。宋城千古情、印象系列、山水系列依然是市场主导,这三家主要的旅游演艺产品开发公司的垄断趋势进一步凸显。2015年千古情、印象(又见)、山水系列以及长隆系列旅游演出剧目实收票房总额达24.6亿元,占年度旅游演出总票房收入的68.8%。千古情系列占据市场1/3票房,结合宋城演艺年报,初步核算显示千古情系列旅游演出收入达12.60亿元,占年度全国旅游演出总收入的35%。

三、中国成功旅游演艺产品的普遍特征

基于对中国旅游演艺产业上述问题的认识,我们试图对部分成功的演艺产品进行综合分析,通过探讨这些产品的共同特征实现对行业和产业发展规律的梳理。所谓成功作品,包括了评估作品的艺术品质、文化内涵、业界口碑、市场反应和盈利能力等多个因素,总的来说这些成功旅游演艺产品均具有以下普遍特征。

(一)以挖掘本土IP文化资源为根基

不论是早期口碑与运营均受好评的旅游演艺产品如《印象刘三姐》《长恨歌》和《新刘海砍樵》等,还是近期涌现的《康熙大典》《又见平遥》和《文成公主》等市场反映良好的旅游演艺产品,它们均立足于本土IP历史文化资源,整合挖掘,创意开发,全面挖掘展示地域(本土)历史文化,而非一味求新、求险、求怪,这正是成功旅游演艺产品的第一个重要特征。历史文化传统和民俗风情是中国旅游演艺产品在开发过程中取之不尽的资源,文化内涵的挖掘和生动展现是作品成功的基础,中国旅游演艺产品的开发必须要以本土IP文化资源为根基。如杭州《宋城千古情》讲岳飞精忠报国、白娘子断桥定情水漫金山救许仙的传说,九寨沟的《九寨千古情》讲述茶马古道与汶川地震的故事,而南国的《三亚千古情》则描绘鉴真东渡开发海南和鹿回头的爱情神话。拉萨近几年上演的《文成公主》综合运用了大唐歌舞与西藏地区流传久远的藏舞、藏戏、佛号念唱等艺术形式,将西藏民族建筑、歌舞、绘画、民间故事进行了全面展示,并采用了大量藏族原生态音乐,复原制作出上千套精美的藏族服饰,众多的本民族群众演员的真情表演产生了强烈的文化感染力。

旅游演出就是要将这些耳熟能详、深入人心的文化故事通过独特的舞台手段予以呈现,让游客在旅游地获得深刻而丰满的文化体验,这样的旅游演艺产品才能打动人心、赢得市场,也体现出旅游演艺产业的真正价值所在。

(二)创意舞台科技与独特效果的全方位呈现

与百老汇、城市剧院的歌舞剧、音乐剧、话剧等演出不尽相同,旅游演艺项目以游客为主要受众,多设立在固定场所,进行常年性、重复性的演出,这就决定了旅游演艺产品必须要有经得住时间检验的大型舞台科技和独具创意的视觉亮点设计做支撑。传统的戏剧演出多强调故事情节设计以及知名演员,较之传统演出类型而言,旅游演艺产品每天演,演出周期长,不能以名人名角为依赖,因此,直观的视觉冲击、大型机械调度和出神入化的科技奇观是旅游演艺产品的必要特征之一,这也直接导致了大量旅游演艺项目的大投入和重特效现象,也是近期新创作型产品大量借助影像科技提升观众体验感受的原因。(三)景区与演艺互动,架构良性商业模式

选址于著名旅游城市和高能级景区的内部或周边,依托大型主题公园、城市商业综合体等市场优势区域开发建设,是众多旅游演艺产品项目生存发展的重要特征之一。同时旅游演艺项目也成为景区提质增效、打破单一旅游体验的重要推动力量,具体而言可以分为以下几种类型。第一,旅游演艺+主题公园型。在这种类型下,旅游演艺产品是主要的盈利来源,往往一天演出多场,例如宋城景区,其85%的毛利来自于演艺产品,在这种情况下旅游演艺项目与景区相辅相成,景演互动,各自都发挥了最大的效益。第二,旅游演艺+传统景区型。旅游演艺产品多与景区文化内涵一脉相承,多在室外、夜间进行演出,很好的实现“白天观景,晚上观演”,弥补了大型传统景区夜间旅游产品的空白,完善了传统景区旅游产品体系,印象系列就是这一类型的典型代表。张家界景区已有几台旅游演出,其中《新刘海砍樵》依托天门山的瑰丽景观,用歌舞剧的形式讲述了一个凄美的爱情故事,而《魅力湘西》则在封闭的剧院里,用中国观众更熟悉的晚会模式,大量采用与观众互动的形式营造热烈欢快的现场氛围和浓郁的民族风情体验,二者都获得了良好的市场效应。第三,旅游演艺+城市商业综合体型。在这里旅游演艺产品往往是区域文化的名片,满足当地居民与外地游客的文化体验需求,实现对周边餐饮、酒店、零售、娱乐等产业的带动作用。近20年来,华侨城打造的《锦绣中华》、东部华侨城和遍布全国的欢乐谷等,都是这个类型的典型产品。

(四)合理的性价比和成本控制

旅游演艺项目的本质是产品,好的产品不仅需要优质的内容和震撼的场面,还是严格执行成本控制的产物,追求合理性价比是成功旅游演艺产品所必须具备并遵循的,只有严格执行成本控制,遵循经济规律,才能使旅游演艺产品有一个合理的投资回收期。这就要求旅游演艺项目在发展中要避免无序开发、无度投资,不能过度创意而忽视市场成本收益规则和基本投资回报规律。在这一方面,《印象刘三姐》和宋城做出了很好的尝试。《印象刘三姐》坚持使用当地村民作为主要演员群体,真山真水、真的村民、真的小船、真的耕牛,白天劳作晚上演出,使演出成本得以有效控制;目前在演的五个《宋城》系列旅游演艺项目中,利用同一套技术设备,讲述了五个完全不同的故事,通过一套技术手段在不同演出项目上的复制,有效降低了成本。

四、中国旅游演艺产品开发的基本策略

通过对我国旅游演艺产品发展现状以及我国成功旅游演艺产品特征的分析,可以总结出中国旅游演艺产品开发的基本策略,以期在产品核心竞争力、景演互动关系构建、旅游演艺产品合理性价比三个方面进行改进,有助于中国旅游演艺产品的良性开发与健康发展。1.以具有强号召力的IP文化资源为依托,实现商业产品的市场转化。作为旅游产业的重要产品类型之一的旅游演艺产品需要与旅游体验密切结合,需要以游客文化体验为根本。这就要求旅游演艺产品要根植于旅游地域的文化资源特色,充分利用已有的、较有影响力的IP文化资源,形成自己的核心文化竞争力。旅游演艺产品在开发过程中只有将所在地文化进行整合、创意化的呈现,才能差异化、才能有看点,而在此基础上针对于旅游演艺产品存在的以游客为目标人群的多场次、长期性的演出特点,要通过使用大量震撼视听的技术手段将已有的IP文化资源予以呈现,实现旅游演艺产品的市场转化。

2.构建良好的景演互动关系,构建旅游演艺产业业态。旅游演艺产品依托于各类旅游景区,旅游景区的类型不同,旅游演艺项目在其中发挥的作用也各不相同,但旅游演艺项目与旅游景区之间构建起良好的互动关系,是目前中国旅游演艺产品在开发过程中必须要考虑的问题。旅游景区具有的人流基础、文化基础、周边配套等,均是旅游演艺产品获得市场的基本条件。而旅游演艺产品也有助于优化原有景区产品结构,丰富原有旅游体验,两者相互助力构建旅游演艺产业良性业态循环。3.树立旅游演艺产品开发的合理性价比理念,呼吁建立制片人制度和第三方评估机制。一个成功的旅游演艺产品在内容和形式上毫无疑问都是庞大且复杂的,在动辄数亿的投资面前,旅游演艺产品的开发团队应树立合理性价比的理念,做好旅游演艺产品的成本核算与控制,确定一个合理的投资回收期,这是基础也是前提。在旅游演艺产品开发的过程中,要改变无度投资、过度开发的弊病,遵循客观经济规律,合理控制旅游演艺产品所涉及的原材料、人工、能源、薪酬等各项成本。

此外,行业外部约束也是旅游演艺产品合理性价比控制的重要力量。一方面,开发旅游演艺产品做好合理性价比控制,亟需通过建立与电影产业制片人制度相类似的旅游演艺产业制片人制度。要通过导演与制片人之间相互分工、相互制约与博弈,实现旅游演艺产品在开发创意中的最佳性价比;另一方面,要建立起相对独立的第三方评估机构,培养相关专业人才,帮助投资人对旅游演艺产品创意进行评估,进而核定合理的预算,实现有效的成本控制。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。